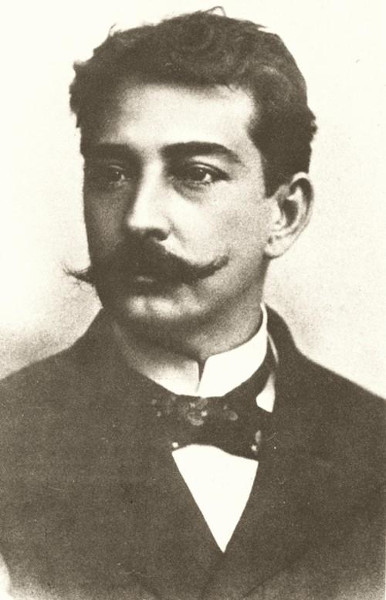

Castro Alves

Castro Alves, importante escritor da vertente condoreira do romantismo brasileiro, fez da luta pelo abolicionismo sua principal bandeira.

Por Leandro Guimarães

PUBLICIDADE

Castro Alves, também conhecido como “o poeta dos escravos”, está registrado na história da literatura brasileira como um dos poetas mais engajados na luta contra a escravidão. Integrante da terceira geração do romantismo, voltada às questões sociais, é autor do famoso poema “O navio negreiro”, em cujos versos sobressaem-se a indignação quanto à desumana condição a que eram submetidos os negros trazidos à força da África. Apesar do tom social de sua poesia ser sua marca registrada, o autor também notabilizou-se pelo tom amoroso.

Veja também: Fases do romantismo – características e temáticas abordadas

Biografia de Castro Alves

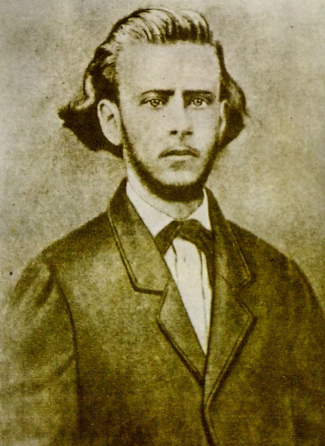

Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na pequena Curralinho, no interior da Bahia; hoje, em homenagem ao filho ilustre, essa cidade do recôncavo baiano tem como batismo o nome com o qual se eternizou o poeta romântico: Castro Alves.

Vivenciou a infância nessa localidade até ingressar, em 1854, no Ginásio Baiano, importante instituição de ensino de Salvador, onde cursou o colegial. Posteriormente a essa formação básica, ingressou, com 16 anos de idade, na Faculdade de Direito de Recife, em Pernambuco. Nesse ambiente acadêmico, entrou em contato com intelectuais que defendiam a causa abolicionista, a qual permeou sua produção poética.

Apaixonou-se, ainda nesse contexto universitário, pela atriz portuguesa Eugênia Câmara (1837-1874), para quem escreveu, em 1867, o texto dramático Gonzaga ou a Revolução de Minas, encenado em Salvador, cidade para onde regressou sem concluir o curso superior.

Em 1868, após breve passagem pela capital baiana, instalou-se em São Paulo com o objetivo de concluir o bacharelado iniciado no Nordeste. Na capital do Sudeste, estabeleceu contato com importantes intelectuais, como Rui Barbosa (1849-1923) e Joaquim Nabuco (1849-1910).

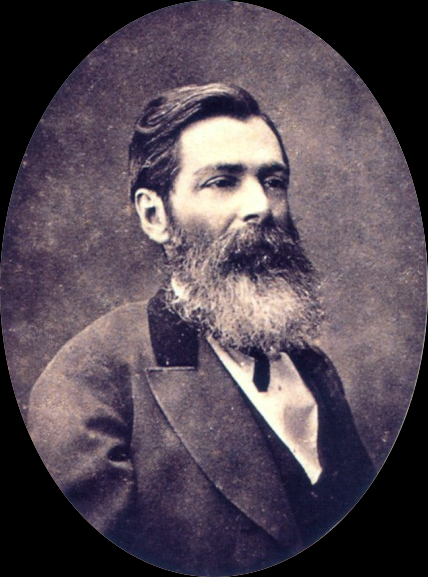

Permaneceu pouco tempo na capital paulista, pois, em razão de um acidente de caça, prática de que tinha o hábito, retornou à Bahia com o pé gravemente machucado. Apesar de ter sido operado, sua saúde fragilizou-se a tal ponto que desenvolveu um quadro de tuberculose, o qual não conseguiu resistir, falecendo em 1871, aos 24 anos de idade.

Contexto histórico da produção de Castro Alves

Castro Alves foi um poeta muito consciente do contexto social e político do século XIX. Era um entusiasta da luta pela liberdade e pela justiça, conceitos necessários em um país ainda marcado pelo regime escravocrata.

Integrou a terceira geração da poesia romântica, formada por poetas ligados à corrente condoreira ou hugoana, como também é chamada essa geração literária por ter recebido influência do escritor francês Victor Hugo (1802-1885), em cujas obras o teor social manifesta-se de forma contundente, principalmente no romance Os miseráveis (1862).

Os condoreiros, comprometidos com a causa abolicionista e republicana, desenvolveram uma poesia voltada à exterioridade social, tendo como finalidade convencer o leitor da pertinência da causa defendida nos seus versos.

Ainda muito jovem, Castro Alves foi um admirador dos movimentos progressistas anteriores ao seu nascimento, como a independência da Bahia, ocorrida entre 1822 e 1823, e a revolta dos negros de Palmares, liderada por Zumbi (1655-1695), ocorrida entre 1694 e 1695. Além disso, viu com entusiasmo a imprensa, surgida no país, no início do século, a partir da vinda da Família Real para o Brasil, em razão de tornar-se um importante meio difusão dos ideais libertários que agitaram todo o século XIX.

Leia também: Parnasianismo – movimento poético que se opunha ao romantismo

Obras de Castro Alves

Considerado como a última grande voz da poesia do romantismo, Castro Alves, apesar de ter morrido muito jovem, aos 24 anos, deixou uma obra significativa:

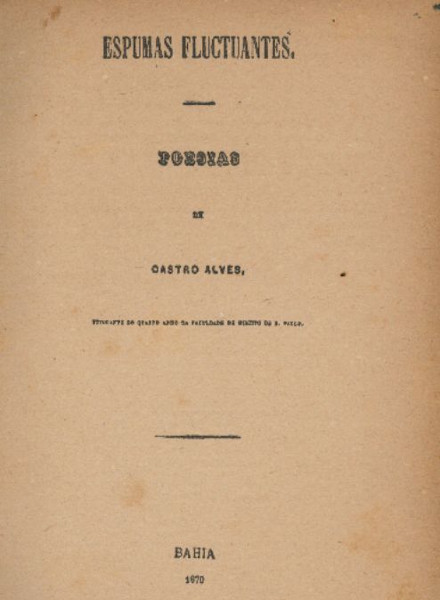

- As espumas flutuantes (1870);

- A cachoeira de Paulo Afonso (1876);

- Os escravos (1883);

- Obras completas (1921), em que consta o livro inédito Hinos do Equador.

“O navio negreiro”

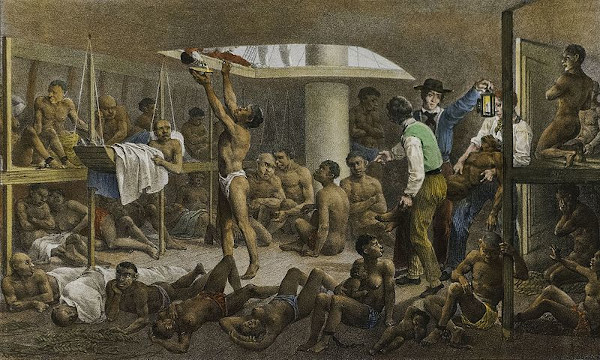

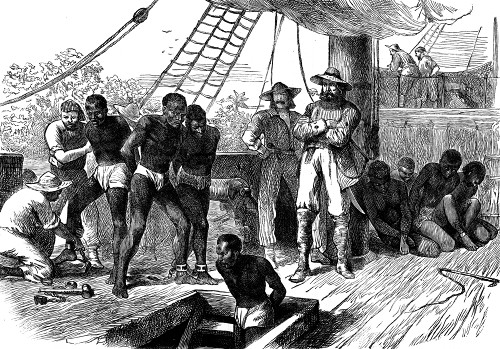

O extenso poema “O navio negreiro”, que faz parte da obra Os escravos (1883), é uma das mais contundentes críticas já feitas no plano literário, no Brasil, à realidade de uma nação que foi uma das últimas a pôr fim na prática do trabalho escravo.

Nesse poema são construídas imagens que remetem o leitor ao cenário desumano a que a população negra era submetida quando traficada da África para o Brasil. Essa prática persistiu no país mesmo após a aprovação da Lei Eusébio de Queirós, em 4 de setembro de 1850, a qual proibia a entrada de africanos escravizados. Dividido em seis partes, observa-se em cada uma delas um enfoque que contribui para a apresentação dessa triste passagem da história brasileira.

-

Parte I

Constituída por 11 estrofes, cada uma com quatro versos, essa parte do poema serve ao eu lírico para que ele situe o leitor no espaço marítimo, onde transcorre as ações evocadas, como se nota no seguinte trecho:

Por que foges assim, barco ligeiro?

Por que foges do pávido poeta?

Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira

Que semelha no mar — doudo cometa!

-

Parte II

Quatro estrofes, de 10 versos cada, compõem a segunda parte de “O navio negreiro”, momento do poema em que o eu lírico detém-se na tripulação de marinheiros que trabalha no navio, oriunda de diversas localidades da Europa.

Que importa do nauta o berço,

Donde é filho, qual seu lar?

Ama a cadência do verso

Que lhe ensina o velho mar!

-

Parte III

Na terceira parte, composta por uma única estrofe de seis versos, o eu lírico inicia a exposição do quadro grotesco que se desenrola nos porões do navio:

Mas que vejo eu aí... Que quadro d'amarguras!

É canto funeral! ... Que tétricas figuras! ...

-

Parte IV

Seis estrofes compõem a quarta parte de “O navio negreiro”. Nela, a voz poética intensifica a descrição das cenas desumanas a que eram submetidos os negros trazidos à força da África:

Negras mulheres, suspendendo às tetas

Magras crianças, cujas bocas pretas

Rega o sangue das mães:

Outras moças, mas nuas e espantadas,

No turbilhão de espectros arrastadas,

Em ânsia e mágoa vãs!

-

Parte V

Nesta parte do poema, formada por nove estrofes, cada uma com 10 versos, o leitor é remetido ao contraste entre a vida dos negros africanos em seu lugar de origem e a degradação do porão do navio, como ilustram os versos seguintes:

Ontem a Serra Leoa,

A guerra, a caça ao leão,

O sono dormido à toa

Sob as tendas d'amplidão!

Hoje... o porão negro, fundo,

Infecto, apertado, imundo,

Tendo a peste por jaguar...

-

Parte VI

As imagens construídas na última parte do poema, constituída por três estrofes de oito versos cada, servem como um questionamento ao país que se prestou a compactuar com a infâmia do process escravocrata:

Existe um povo que a bandeira empresta

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...

E deixa-a transformar-se nessa festa

Em manto impuro de bacante fria!...

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,

Que impudente na gávea tripudia?

Acesse também: Realismo – movimento literário que trouxe críticas sociais

Exemplos de poemas de Castro Alves

A temática abolicionista, registrada em “O navio negreiro”, perpassa outras obras poéticas de Castro Alves. Em “Vozes d’África”, por exemplo, longo poema da obra Escravos, a denúncia à escravidão apresenta-se em forma de súplica à justiça divina, como se evidencia nestas estrofes do poema:

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?

Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes

Embuçado nos céus?

Há dois mil anos te mandei meu grito,

Que embalde desde então corre o infinito...

Onde estás, Senhor Deus? ...

[...]

Hoje em meu sangue a América se nutre

Condor que se transformara em abutre,

Ave da escravidão,

Ela juntou-se às mais... irmã traidora

Qual de José os vis irmãos outrora

Venderam seu irmão.

Basta, Senhor! De teu potente braço

Role através dos astros e do espaço

Perdão p'ra os crimes meus!

Há dois mil anos eu soluço um grito...

escuta o brado meu lá no infinito,

Meu Deus! Senhor, meu Deus!!...

Nesse longo poema, cujas três estrofes exemplificam o tom que o perpassa do início ao fim, a África é alçada à condição de eu lírico. Essa personificação intensifica a denúncia à escravidão, já que o próprio continente clama a Deus ante a escravidão que vitima seus habitantes, os quais, em outros continentes, como a América, constituirão a principal força de trabalho.

O poema “As vozes d’África” continua, mesmo na contemporaneidade, ecoando como um grito em prol dos excluídos. Em 2017, por exemplo, os cantores e compositores Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, integrantes do grupo Tribalhistas, compuseram a canção “Diáspora”, em que estabelecem um diálogo intertextual com esse a estrofe inicial de “Vozes d’África”. Ao estabelecer um paralelo com a atual crise de refugiados que afeta milhares de sírios, o grupo musical brasileiro explicita a atualidade da luta por justiça social tão recorrente na poesia de Castro Alves.

Mas não só de denúncia social é constituída a obra do poeta baiano. Em Espumas flutuantes (1870), observa-se poemas em que o eu lírico devota-se ao amor romântico, como se nota no famoso “O ‘adeus’ de Teresa”:

O "adeus" de Teresa

A VEZ PRIMEIRA que eu fitei Teresa,

Como as plantas que arrasta a correnteza,

A valsa nos levou nos giros seus...

E amamos juntos... E depois na sala

"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala...

E ela, corando, murmurou-me: "adeus."

Uma noite... entreabriu-se um reposteiro...

E da alcova saía um cavaleiro

Inda beijando uma mulher sem véus...

Era eu... Era a pálida Teresa!

"Adeus" lhe disse conservando-a presa...

E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!"

Passaram tempos... sec'los de delírio

Prazeres divinais... gozos do Empíreo...

...Mas um dia volvi aos lares meus.

Partindo eu disse — "Voltarei! ... descansa! ..."

Ela, chorando mais que uma criança,

Ela em soluços murmurou-me: "adeus!"

Quando voltei... era o palácio em festa! ...

E a voz d'Ela e de um homem lá na orquestra

Preenchiam de amor o azul dos céus.

Entrei! ... Ela me olhou branca... surpresa!

Foi a última vez que eu vi Teresa! …

E ela arquejando murmurou-me: "adeus!"

Nesse poema, observa-se, nas primeiras estrofes, a imagem de uma mulher, Teresa, apresentada como objeto de desejo de um eu lírico masculino, algo muito comum nas obras produzidas durante o movimento romântico. Ao fim de cada estrofe, por exemplo, sua voz aparece formulando um “adeus” em resposta ao “adeus” expressado pela voz masculina. Nota-se, assim, que é ele o sujeito que determina os momentos de término e de volta do relacionamento.

Entrentanto, esse tom de submissão da figura feminina é quebrado na última estrofe, quando a voz de Tereza expressa um “adeus” a seu antigo amante, o eu lírico, não em resposta a um adeus dado previamente por ele, como aconteceu nas estrofes anteriores, mas como um adeus de despedida de alguém que escolheu trilhar seu caminho junto a outra pessoa e que, por isso, põe fim, definitivamente, na relação amorosa.

Essa vertente lírico-amorosa, presente em Espumas flutuantes, embora não seja a marca crucial da poesia de Castro Alves, é prova de que o “poeta dos escravos”, cujo lirismo voltou-se contundentemente à luta por justiça social, tão necessária no século XIX e ainda hoje, também soube voltar-se à interioridade subjetiva. Castro Alves, portanto, foi um grande poeta.

![Álvares de Azevedo Monumento em homenagem ao escritor Álvares de Azevedo. [1]](https://static.portugues.com.br/2022/04/alvares-de-azevedo.jpg)